Прелюдия, или неакадемический интерес

В контексте возрождения неоосманистских и пантюркистских амбиций Анкары (я писал о них несколько лет назад, см.: Эрдоган прибавляет газу) прошлое русско-турецких отношений вызывает далеко не только академический интерес.

В целом же их историю у нас принято воспринимать в контексте блестящих побед русского оружия в эпоху Екатерины II, её «Греческого проекта», равно как и событий, свершившихся столетие спустя, правда, значительно менее ярких.

И тут уже на память приходит известное со школьной скамьи: достигнутые благодаря генерал-лейтенанту М. Д. Скобелеву и генерал-адъютанту И. В. Гурко военные успехи оказались в тени неоправданно высоких потерь под Плевной и дипломатического поражения на Берлинском конгрессе.

Уточню: тем более обидного, что его можно было избежать. Вместо этого выдумали оправдание в виде несуществовавшего (его и сейчас-то нет) единого Запада, будто бы выступившего консолидированным дипломатическим фронтом против России.

И уж совсем погребальным звоном над здравым смыслом выглядели опасения Петербурга перед возможным повторением, в 1878-м, сценария Крымской войны.

Спор о наследии Рима

Однако русско-османские отношения имеют более глубокую историю. Начало им положило падение Константинополя 29 мая 1453 г. Точнее сказать: оно стало отправной точкой будущих конфликтов между двумя державами, видевшими себя наследниками Восточно-Римской империи.

Владения последней в период её расцвета простирались на Балканы (румыны, вон, до сих пор себя потомками римлян считают), Закавказье и Причерноморье, то есть на регионы, которые, по мере расширения России и Порты, оказывались в сфере геополитических интересов обеих держав, предопределяя неизбежность военного противостояния между ними.

По поводу римского наследия. Напомню, что Иван III состоял в браке с племянницей последнего византийского (термин «Византия» введён в научный оборот сравнительно поздно: в 1557-м немецким историком И. Вольфом) императора Константина XI.

В свою очередь, Мехмед II утверждал своё родство с династией Комнинов (правили в период с 1057 по 1185 гг.) и принял титул кайзер и-Рум.

Собственно, именно поэтому османы довольно долго отказывались считать императорами австрийского и российского монархов, и на переговоры с первым демонстративно присылали какого-нибудь второстепенного пашу. Речь, разумеется, о дипломатических казусах, происходивших до XIX столетия.

В России же турки согласились видеть империю только в 1739 г., признав соответствующий титул за Анной Иоанновной при подписании Белградского мира. К слову, его никак нельзя назвать дипломатическим триумфом Петербурга, при очевидных военных успехах – взятие Азова, Очакова и занятие Крыма.

Но все эти победы свела на нет Вена. Изначально наша союзница. Кампанию она провела неудачно, потерпев поражение от турок у Гроцке в 1739-м и пойдя на заключение сепаратного мира.

Не Угра, а Ока: конец ига

Второй вехой, приблизившей столкновение тогда ещё действительно Блистательной Порты и рождавшегося Русского царства, стал 1472-й.

В тот год московское войско Великого князя Ивана III, а именно его Грозным и называли, отразило – уточню: самим своим присутствием, ибо обошлось без сражения – на реке Оке вторжение армии хана Большой Орды Ахмата, положив конец вассальной зависимости от…

Вот тут сложно сказать от кого. Ибо Золотая Орда распалась в 1459 г., а в вассальной зависимости от Казанского ханства Москва не находилась, от Астраханского – тем более.

С крымчаками вообще Иван III пребывал в союзнических отношениях на почве взаимной вражды к Ахмату, ханство которого было таким же осколком Золотой Орды, как и упомянутые абзацем выше.

Однако Ахмат не смирился с новым раскладом сил в регионе и стремился вернуть контроль над Крымом (на короткое время ему это удалось) и принудить Москву вновь выплачивать дань.

Решение двух этих задач существенно пополнило бы бюджет Сарая и гипотетически давало импульс к реанимации Золотой Орды. Но обе были невыполнимы в долгосрочной перспективе. Ахмат столицу-то не защитил, в 1471 г. разорённую вятскими ушкуйниками.

Нет, Большая Орда в начале 1470-х ещё представляла угрозу для Бахчисарая и Москвы, но всё-таки уже дышала на ладан и являлась эфемерным, скреплённым военно-административным талантом и волей Ахмата образованием, в любом случае обречённым после его смерти на быстрый и окончательный распад.

И даже если бы Иван III либо проиграл битву – решись хан вступить в неё – на Оке, либо просто уступил и возобновил выплату дани, это не могло продлиться долго. Величие улуса Джучи осталось в прошлом. И на исходе XV столетия у Большой Орды уже не было военно-политического будущего.

Что касается Крыма, то со второй половины упомянутого века он попал в орбиту интересов Стамбула и в 1478-м признал зависимость от него.

Так что надолго Ахмат укрепиться на полуострове не мог. Разве что себя признал бы вассалом султана. Однако данный шаг с его стороны представлялся маловероятным: хан явно недооценивал мощь Порты, направив Мехмеду II послание в виде ярлыка.

Кроме того, амбициозные планы Ахмата на Западе корректировались необходимостью решения непростых задач на Востоке, требующих существенных военных усилий, обусловленных стремлением хана вернуть также контроль над некогда принадлежавшим Золотой Орде Хорезмом, оспариваемым потомками пятого сына Джучи – Шибана (могущественный узбекский род Шибанидов).

Ахмат, в свою очередь, был прямым потомком тринадцатого сына Джучи – Тука-Тимура. Вопрос же о том, когда на ханском троне прервалась линия прямых потомков Бату, в науке носит дискуссионный характер.

Кстати, небольшой шаг в сторону от темы: вопреки распространённым представлениям, сам основатель Золотой Орды никогда не носил ханского титула, ибо его жизненный путь выпал на правление четырёх ханов: Чингиза, Угедэ, Гуюка, Мункэ; причём третий был личным врагом Бату, а четвёртый – его ставленником.

Соответственно, сочетание «Бату-хан» довольно нелепо. Это то же самое, как если бы в упомянутую выше Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. командовавшего Рущукским отрядом цесаревича Александра, будущего III-го, именовали императором, при здравствовавшем тогда ещё Александре II.

Первым же ханом ставшей в 1269 г. независимой от Монгольской державы Золотой Орды стал Менгу-Тимур – внук Бату; последним – отец Ахмата Кичи-Мухаммад. Собственно, после его смерти Золотая Орда и распалась.

Но возвращаемся в 1472 г., на берега Оки. Простояв на одном из них, Ахмат так и не решился на сражение.

О значении стратегической победы для Москвы ярко написал польский хронист Ян Длогуш:

«Свергнув варварское иго, (Иван III – И.Х.) освободился со всеми своими княжествами и землями, которое на всю Московию в течение долгого времени… сбросил.»

Предпринятая спустя восемь лет попытка неутомимого Ахмата принудить Москву восстановить существовавший во времена Золотой Орды формат отношений закончилась поражением.

Хотя Иван III готов был уступить и возобновить выплату дани: на Северо-востоке Руси сохранялась инерция восприятия хана в качестве законного сюзерена. Да и сама мысль об изменении соотношения сил в противостоянии Большой Орды и Москвы в пользу последней с трудом умещалась в голове и Великого князя, и части его окружения.

Настроение Ивана III переломил ростовский архиепископ Вассиан (Рыло), написавший ему знаменитое «Послание на Угру». Именно после него золотоордынских ханов перестают в летописях называть царями.

Перед нами один из тех случаев, кода Православная Церковь сыграла важную политическую роль в отечественной истории.

В ноябре 1480-го ордынцы ушли в степи, а в январе следующего года последний выдающийся хан из рода Джучидов был убит. Занавес над историей Золотой Орды опустился окончательно.

С гибелью Ахмата отпала необходимость в московско-бахчисарайском союзе. Напротив, было положено начало многовековой вражде, продлившейся до середины XVIII в. – последний набег на Россию крымчаки совершили аж в 1769 г.

Ящик Пандоры

Собственно, почему, подняв тему истоков противостояния России и Порты, мы столь много внимания уделили некоторым деталям стояния на Оке и Угре? Потому что Большая Орда представляла собой своего рода буфер на пути реализации геополитических амбиций двух, претендовавших на наследие Восточно-Римской империи, держав. Её распад привёл к открытию своего рода ящика Пандоры будущих русско-турецких конфликтов.

Ещё одним буфером между Москвой и Стамбулом был эмир Тимур, разоривший в 1395-м Елец, а спустя семь лет битвой при Анкаре, едва не поставившей Порту на грань гибели. Причём победа была одержана над одним из лучших полководцев позднего Средневековья – Баязидом I, разгромившим сербов на Косовом поле в 1389 г. и крестоносцев при Никополе в 1396-м.

Порту буквально спасла смерть Железного хромца в 1405 г. Турки быстро восстановили силы и возобновили экспансию, пиком которой в Европе стали две осады Вены 1529 и 1683 гг.

Да, здесь я прошу прощения у читателей, но не могу не сделать существенный шаг в сторону от темы, весьма интересной с культурологической точки зрения. Между битвами на Косовом поле и при Анкаре прошло всего-то тринадцать лет, но дравшиеся насмерть в первом сражении с Баязидом I сербы, во втором оказались единственными, кто не бросил его перед лицом очевидного поражения и гибели.

Миссия Поппеля, или несбывшаяся мечта о Московском королевстве

Противостояние с сильнейшей военной державой того времени подвигло Священную Римскую империю искать союзников, в числе которых одно время рассматривался и Иван III, к коему Фридрихом III в 1489 г. было направлено посольство во главе с Николаем Поппелем и предложением принять королевский титул, а также присоединиться к борьбе с турками.

Однако Грозный ответил отказом. Во-первых, королевский титул был ниже императорского и, по сути, означал признание, пусть и формальное, вассалитета перед Габсбургами, да ещё и создавал предпосылки для давления, по меньшей мере в будущем, на Москву со стороны папства, учитывая подписанный Фридрихом III в 1448 г. Венский конкордат, расширявший права Католической Церкви в империи.

Во-вторых, своей первостепенной внешнеполитической задачей Иван III видел не борьбу с османской угрозой – в период его правления ещё достаточно эфемерной, – а отвоевание у Великого княжества Литовского земель, которые считал своими. Речь о юго-западных и западнорусских княжествах, в домонгольский период, за исключением Полоцкого, управлявшихся домом Рюриковичей.

В этой связи главным геополитическим противником Ивана III оказывалась не Порта, а стоявшее за литовцами королевство Польское. И здесь как раз определённые точки сближения с Габсбургами были, учитывая и их непростые отношения с Ягеллонами.

В конечном счёте антиосманский союз России и Священной Римской империи не состоялся. Во многом вследствие отсутствия, на исходе XV столетия, территориальных претензий Москвы и Стамбула друг к другу, да и геополитические интересы в рассматриваемый нами исторический отрезок времени пока ещё только приближались к точке пересечения.

Хотя после признания Бахчисараем зависимости от Стамбула, а также учитывая стремление Москвы поставить под контроль Казань – задача на некоторое время была решена путём взятия города русскими войсками в 1487-м, – конфликт становился неизбежным.

Миссия Плещеева, или сказ о недипломатичном дипломате

Однако на исходе XV в. обе державы ещё присматривались друг ко другу, выходя на стартовые позиции в будущем противостоянии.

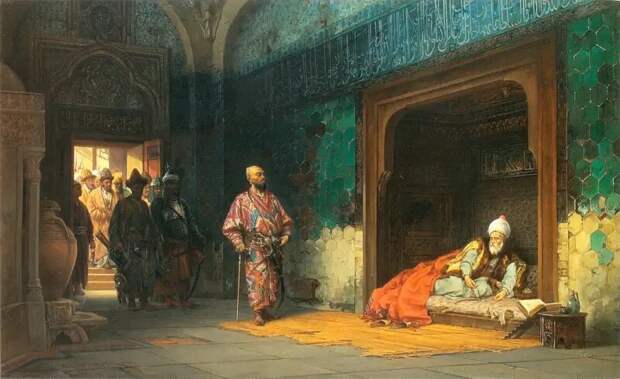

Иван III даже отправил посольство к султану Баязиду II. Вот только выбор главы миссии оказался не совсем удачен: Михаил Плещеев довольно бесцеремонно нарушал дипломатический этикет, отказавшись принять подаренный ему халат и деньги на содержание, проигнорировал приглашение на званый обед.

В итоге его даже временно заключили в темницу. Впрочем, быстро освободили, и Баязид II таки принял Плещеева, вручив ему грамоты для Ивана III. Кстати, Плещеев, будет не первым, кто отметится в Стамбуле своей бесцеремонностью. Тот же генерал-адъютант князь А. С. Меньшиков также почудит в османской столице, накануне Крымской войны.

Интересен вопрос о причинах столь недипломатического поведения Плещеева. С одной стороны, они лежат в политической плоскости – боярин следовал инструкциям Ивана III не гнуть колени перед султаном.

Но были причины и культурологические, равно как и лежащие в сфере религии и мифологии. О них, а также о первом военном конфликте России и Порты поговорим в следующей статье. Начнём с даты – 1492 г.

Она виделась на Руси последней в земной истории, а Церковь даже не составляла Пасхалии дальше указанного года…

Свежие комментарии