Словосочетание «Маршал Победы Георгий Жуков» прочно вошло в нашу речь и сознание и воспринимается практически на уровне аксиомы.

Этому немало способствует факт, что Г.К. Жуков принимал Парад Победы 24 июня 1945-го, растиражированный в литературе, кино, скульптурах, в том числе конной статуе перед Государственным Историческим музеем на Красной Площади.

Ставить данный тезис под сомнение считается даже чем-то неприличным. Однако попробуем задаться вопросом, насколько это словосочетание соответствует действительности?

Для начала давайте разберемся с понятиями. Победа Советского народа в Великой Отечественной войне была достигнута не одной только армией. Свой вклад в Победу внесли металлурги и машиностроители, нефтяники, шахтеры, железнодорожники, колхозники всей страны. Не забудем еще артистов, ученых, инженеров, учителей и многих-многих людей, чьими неимоверными усилиями ковалась победа на фронтах. Воевала вся наша Страна, которой в годы Войны руководил И.В. Сталин, возглавив Государственный комитет обороны. Кроме того Сталин являлся Верховным Главнокомандующим, будучи председателем Ставки Верховного Главнокомандования. Так что если говорить о Маршале Победы, то в отношении Сталина это будет более справедливым.

Теперь о победах. В Великой Отечественной войне было несколько моментов, которые были судьбоносными, где буквально решалась судьба нашей Родины. И тот, кто там воевал и побеждал, имеет право именоваться полководцем Победы.

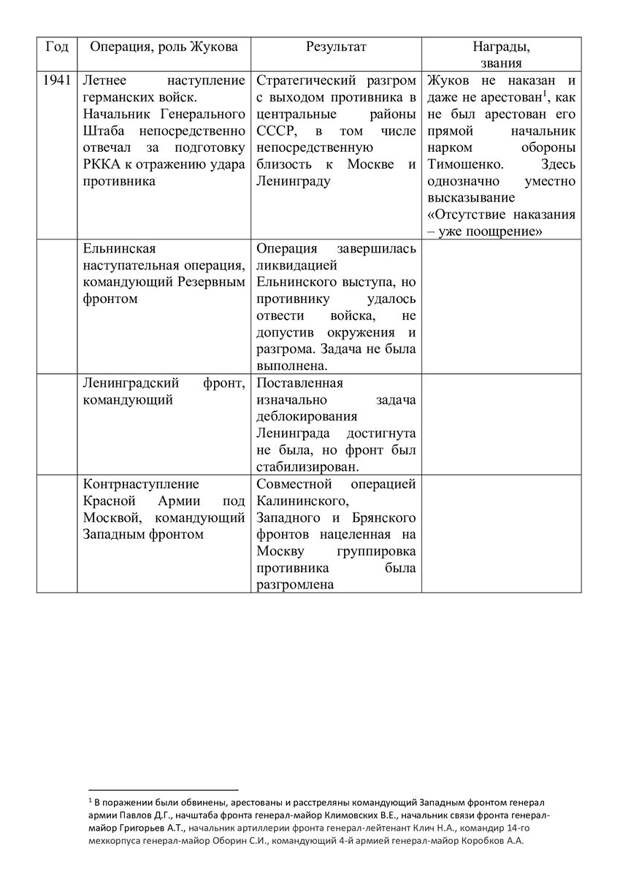

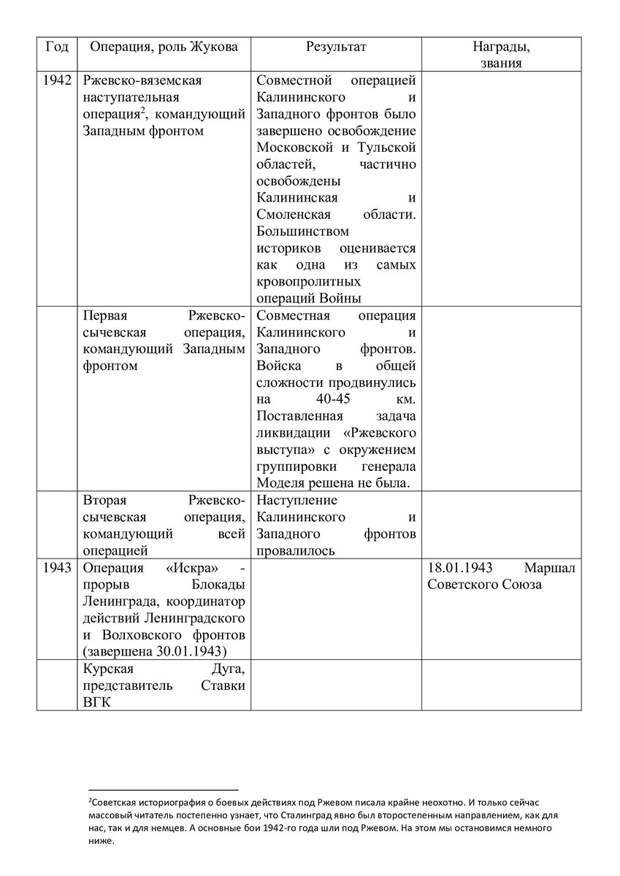

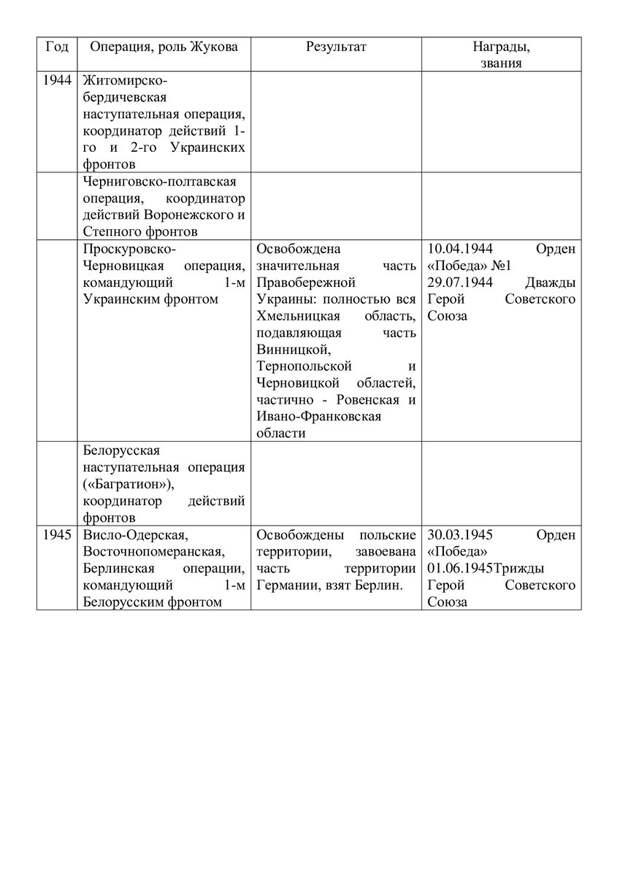

Давайте рассмотрим боевой путь Г.

К. Жукова в годы войны, взглянем на операции, которые он проводил (о результатах боевых действий мы пишем только там, где Г.К. Жуков командовал войсками, то есть выступал в роли полководца).

Из таблицы видно, что успешным командующим Г.К.Жукова назвать весьма затруднительно. Ответственность за катастрофу начального периода войны во многом лежит на нем, как на начальнике Генерального Штаба. Больше половины войны он не командовал войсками, а представлял Ставку. Не будем спорить, координация действий фронтов – работа, наверное, серьезная и специфическая. Однако здесь нет собственно полководческой работы, нет работы с войсками. Как нет и ответственности за результат действий вверенных войск.

Ржевские наступательные операции вызывают серьезные сомнения из-за огромных потерь и незначительности достигнутых результатов. После Ржева и до Берлинской операции Жуков самостоятельно войсками почти не командовал и ответственности за результаты операций не нес. Краткосрочное (1,5 месяца) командование 1-м Украинским фронтом вызывает вопросы, о которых мы поговорим чуть ниже. Период его командования 1-м Белорусским фронтом можно действительно назвать победоносным, но на завершающем этапе войны, в условиях подавляющего превосходства СССР, в условиях еще со Сталинграда, отстроенного Рокоссовским и нач. штаба фронта Малининым как часовой механизм аппарата управления фронтом, едва ли могло быть иначе.

Сталинград, Курская Дуга, где действительно решалась и решилась судьба войны и страны, остались, в стороне. Так что называть Жукова победоносным полководцем по совокупности его полководческих достижений в Великой Отечественной войне сомнительно.

Параллельно возникает второй вопрос: 18 января 1943-го Жукову было присвоено звание Маршал Советского Союза, первому с начала войны. За что? И почему именно Жуков? На тот момент на его счету был успех под Москвой и неуспешный, точнее, провальный 1942-й год под Ржевом. Параллельно развивалась и завершалась Сталинградская операция. Справедливости ради отметим, что Начальник Генерального Штаба генерал армии Василевский А.М. стал Маршалом Советского Союза 16 февраля 1943-го (всего через 29 дней после присвоения звания генерал армии), но это было второе присвоение маршальского звания с начала Великой Отечественной войны, явно за Сталинград. А первым был Жуков, после Ржева.

Однако любопытные совпадения продолжаются. В 1943-м году Жуков занимается «координацией действий фронтов». (Чтобы иметь представление, как Жуков координировал, мы далее предоставим слово К.К. Рокоссовскому) Потом на короткое время, март-апрель 1944-го возглавляет 1-й Украинский фронт, как раз на период Проскуровско-Черновицкой операции. Орден «Победа» за № 1 был вручен Жукову 10 апреля 1944-го года с формулировкой «За освобождение Правобережной Украины»[3]. Дальше опять «координация» и с ноября 1944-го 1-й Белорусский фронт - однозначно нацеленный на Берлин. И, наконец, Берлинская операция, прием капитуляции, Парад Победы. Второй Орден Победы и третья Звезда Героя Советского Союза. Вольно или невольно начинаешь предполагать, что командование фронтами («командный стаж») как будто приурочивалось к наградам.

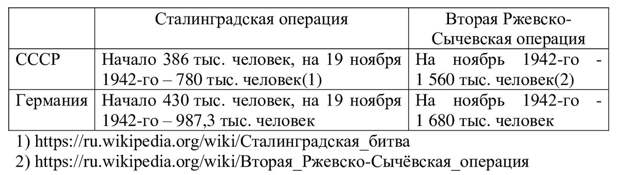

Это соображение инициирует внимательный взгляд на Сталинградскую и Ржевско-Сычевскую операции. Давайте просто сравним количества войск, задействованных под Сталинградом и под Ржевом, и с нашей и немецкой стороны.

Как видим, под Ржевом участвовало вдвое больше войск. По танкам и самолетам различия еще более разительные. Очевидно, что там были приоритеты советского командования в 1942-м году. В случае успеха разгром немцев и, следовательно, аргумент для награждения был бы колоссальный. Но этого не произошло. Тем не менее, Жукову высшее в СССР воинское звание присвоили.

К слову: Таблица однозначно отметает все возражения, что Ржев-де был "отвлекающим" маневром, операцией и т.д. Никогда и негде на отвлекающий маневр не выделяется ресурсов больше, чем на основной. Основным всегда именуют тот, где сосредоточены основные ресурсы.

Невольно возникает аналогия с производственными процессами. Когда работают два конвейера, один делает двигатель для автомобиля, другой – раму. Один из конвейеров дает сбой, но второй-то работает нормально. И в запланированный момент времени в точку сборку приходит рама, а двигатель – нет. Ситуация вызывает как минимум, недоумение. Однако машина должна быть собрана и выйти с Главного конвейера в заданный срок. Тогда начинают придумывать какие-то выходы, какие-то замены, но рама продолжает двигаться по ленте, план формально выполняться, а двигатель как-то потом устанавливают.

Вот и здесь просматривается нечто подобное. Присвоение маршальского звания герою-полководцу было запланировано заранее. К этому присвоению планировался полководческий успех, который не случился. Но процесс шел и звание присвоили. Должен был быть победоносный маршал, но получился просто маршал. Среди непосвященных в процесс командиров это, скорее всего, вызвало недоумение. Недоумение исправили через год, дав Жукову возможность отличиться на Правобережной Украине. А заодно вручили Орден «Победа» за № 1

Ранее мы уже писали о карьере Жукова в довоенный период. После рассмотрения событий Великой Отечественной войны, наше предположение, что некая сила продолжала двигать его от звания к званию, от награды к награде, усиленно создавая образ "Маршала Победы", обретает дополнительные основания.

После того, как этот материал был опубликован в Интернете, нашлось немало критиков, утверждавших, что Жуков – гениальный полководец, «Сталин посылал его на самые опасные участки», Жуков «спасал ситуацию». Кроме того, звучал вопрос, что хорошо бы послушать мнение специалистов. Давайте послушаем специалистов.

Наверное, более авторитетного свидетеля и более квалифицированного специалиста, чем Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, найти трудно. Поэтому здесь мы приводим его письмо в «Военно-исторический журнал» по поводу публикаций от имени Г.К. Жукова:

Письмо главному редактору "Военно-исторического журнала"

В.А.Мацуленко

Сентябрь 1967 г.

Уважаемый товарищ Мацуленко!

Битве на Курской дуге посвящено много статей, воспоминаний и пр., опубликованных в свое время. В этих трудах ряда товарищей довольно объективно и, я бы сказал, правдиво освещались события. Но вот в воспоминаниях Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, опубликованных в "Военно-историческом журнале" (1967. № 9), допущена с его стороны тенденциозность и неверное освещение событий.

Итак, Г.К.Жуков пишет, что разработка плана оборонительной операции проводилась на Воронежском фронте Ватутиным и Хрущевым и была ими представлена в Ставку ВГК, а на Центральном фронте это делалось начальником штаба Малининым и им же была представлена в Генеральный штаб.

Отвечаю. Так же, как и на Воронежском фронте, план оборонительной операции разрабатывался командованием фронта с привлечением для этого всего коллектива руководящих работников управления и штаба и был представлен в Ставку военным советом фронта. Малинин был слишком порядочным человеком, и на подобный поступок, который приписывает ему Г.К.Жуков, он никогда бы не решился. Жукову должно быть известно, что по установившемуся в Красной Армии порядку подобного рода документы представлялись в Ставку военными советами фронтов, а не начальниками штабов. К этому еще добавлю, что для окончательной отработки упоминаемого плана обороны войск Центрального фронта я был вызван в Ставку и лично докладывал свои соображения Верховному главнокомандующему Сталину и после некоторых уточнений этот план был им утвержден.

Второе: Жуков Г. К. утверждает, что более успешные действия в оборонительном сражении войск Центрального фронта, чем войск Воронежского, объясняются тем, что против войск Центрального фронта было значительно меньше сил противника, чем против войск Воронежского фронта.

Отвечаю. Ударная группировка противника, действовавшая против Воронежского фронта, составляла 14 дивизий, из коих было 5 пехотных, 8 танковых и одна моторизованная, а ударная группировка противника, действовавшая против Центрального фронта, состояла из 15 дивизий в составе 8 пехотных, 6 танковых и одной моторизованной. Таким образом, если группировка противника, действовавшая против Воронежского фронта, несколько превосходила по количеству танков, то группировка его, действовавшая против войск Центрального фронта, значительно превосходила по количеству пехоты и артиллерии.

Более удачные действия войск Центрального фронта объясняются не количеством войск противника, а более правильным построением обороны.

Мы решили, что наиболее опасным участком в обороне является основание выступа - наш правый фланг, где прорыв противника выводил бы его войска на фланг и тыл всей обороны наших войск; прорыв же на любом ином участке не создавал такой угрозы, поэтому и все наши усилия были направлены на то, чтобы не допустить этого прорыва.

Итак, на угрожаемом участке, где, зная тактику немцев, мы ожидали нанесения главного удара противником на фронте шириной 95 километров, было сосредоточено 58 процентов стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 процентов танков и САУ. Остальной участок фронта шириной в 211 километров оборонялся двумя армиями (60-й и 65-й) со своими армейскими средствами.

Вторые эшелоны и фронтовые резервы также были расположены на направлении вероятного наступления основной группировки противника. Правильное определение наиболее опасного для войск фронта направления наступления противника, соответствующая этому группировка войск, маневр силами и средствами в процессе сражения явились основными факторами более успешных действий войск Центрального фронта, чем войск Воронежского, где основные - главные силы этого фронта были растянуты на 164-километровом фронте, располагаясь равномерно на всем этом участке.

Теперь о личной работе Г.К.Жукова как представителя Ставки на Центральном фронте. В своих воспоминаниях он широко описывает проводимую якобы им работу у нас на фронте в подготовительный период и в процессе самой оборонительной операции. Вынужден сообщить с полной ответственностью и, если нужно, с подтверждением живых еще свидетелей, что изложенное Г.К.Жуковым в этой статье не соответствует действительности и им надумано.

Жуков Г.К. впервые прибыл к нам на КП в субботу 4 июля, накануне сражения. Пробыл он у нас до 10-11 часов 5 июля и убыл якобы на Западный фронт к Соколовскому В.Д., так по крайней мере, уезжая, он сказал нам.

Находясь у нас в штабе в ночь перед началом вражеского наступления, когда было получено донесение командующего 13-й армией генерала Пухова о захвате вражеских саперов, сообщавших о предполагаемом начале немецкого наступления, Жуков Г.К. отказался даже санкционировать мое предложение о начале артиллерийской контрподготовки, предоставив решение этого вопроса мне как командующему фронтом.

Решиться на это мероприятие необходимо было немедленно, так как на запрос Ставки не позволяло время.

В Ставку позвонил Г.К.Жуков примерно около 10 часов 5 июля, доложив по ВЧ в моем присутствии Сталину о том (передаю дословно), что Костин (мой псевдоним) войсками управляет уверенно и твердо и что наступление противника успешно отражается. Тут же он попросил разрешения убыть ему к Соколовскому. После этого разговора немедленно от нас уехал. Вот так выглядело фактически пребывание Г.К.Жукова на Центральном фронте. В подготовительный к операции период Жуков Г.К. у нас на Центральном фронте не бывал ни разу.

Правда, у нас некоторое время в конце марта пребывали член ГКО Маленков, генерал Антонов и нач. Тыла Красной Армии Хрулев, занимались они вопросами оказания фронту помощи в быстрейшей переброске в район сосредоточения войск фронта - соединений и тылов, застрявших под Сталинградом.

Обращаюсь к Вам по затронутому вопросу потому, что и ко мне обращаются товарищи - участники Курской битвы с вопросами: почему Г.К.Жуков в своих воспоминаниях искажает истину, приписывая себе то, чего не было? Кому-кому, а ему не следовало бы допускать этого!

С уважением, К.Рокоссовский, Маршал Советского Союза.

Военно-исторический журнал. 1992. № 3. С. 30-32.

Вот и ответ специалиста на вопрос, как Жуков командовал войсками и координировал действия фронтов.

Настоящий материал представляет собой фрагмент книги Болдырева А.В. "Банкротство Советского Бонапарта".

Приобрести полную электронную версию кнги можно за 150 руб. Перечислив либо на кошелек Ю-money 410014816271334 (https://yoomoney.ru/fundraise/CoxblAEIwjI.230220), либо на карту Сбербанка: 2202 2050 7819 2629, АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Б

[1] В поражении были обвинены, арестованы и расстреляны командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д.Г., начштаба фронта генерал-майор Климовских В.Е., начальник связи фронта генерал-майор Григорьев А.Т., начальник артиллерии фронта генерал-лейтенант Клич Н.А., командир 14-го мехкорпуса генерал-майор Оборин С.И., командующий 4-й армией генерал-майор Коробков А.А.

[2]Советская историография о боевых действиях под Ржевом писала крайне неохотно. И только сейчас массовый читатель постепенно узнает, что Сталинград явно был второстепенным направлением, как для нас, так и для немцев. А основные бои 1942-го года шли под Ржевом. На этом мы остановимся немного ниже.

[3] Тогда же, с такой же формулировкой орденом №2 был награжден Василевский, а №3 – Сталин.

[4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва

[5]https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_Ржевско-Сычёвская_опера...

Свежие комментарии